12月6日

央視《朝聞天下》

【高質量發展調研行·一張就業成績單的背后】

聚焦馬鞍山

來看人才與產業雙向奔赴

安徽是人口大省,就業壓力較為繁重。今年前十個月,安徽城鎮新增就業72.82萬人,提前完成年度目標任務。與此同時,高校畢業生實現凈流入,農民工呈現持續回流態勢。這是如何做到的?

01

提前招聘到學校

推動人才與產業雙向奔赴

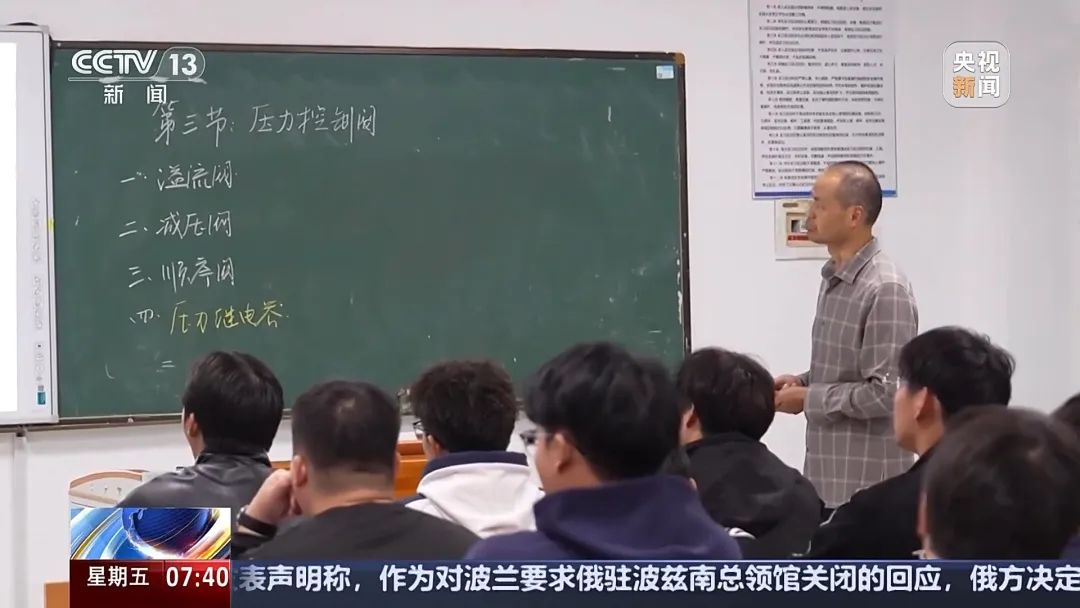

在安徽馬鞍山職業技術學院,一場省級職業技能校級選拔大賽初級賽就已經吸引了不少企業的人力資源負責人。

泉峰汽車精密技術(安徽)有限公司招聘專員 陳湘:特別像這種專業技術人才,我們也是非常關注,也希望能夠在這種活動比賽當中,能找到更符合我們企業想要的這種專業技術人員,或者說是像操作能手這一塊。

陳湘所在的企業主要生產新能源汽車和中高端汽車零部件。她告訴記者,隨著產業快速發展,他們的生產規模一擴再擴,技能型員工一度出現短缺。

泉峰汽車精密技術(安徽)有限公司第六事業部運營經理 郭偉:壓力特別大,當時我們為了快速應對,克服這種困難,我們還從南京總廠拉了一批我們熟練的工人過來。

得知企業的煩惱后,人社部門聯系到當地的馬鞍山職業技術學院,在對口專業中挑選了40多名學生進廠實習,因為部分學生在學校就有實操經驗,很快就被錄用為正式員工。

泉峰汽車精密技術(安徽)有限公司第六事業部運營經理 郭偉:先讓他們去做一些輔助性的崗位,通過這樣的學習鍛煉漸漸發揮他們的優勢,走上熟練工人的崗位。

“產教融合”,讓企業很快能找到適配的技能人才,也讓學校開始思考轉變教學模式。記者調研時發現,今年,馬鞍山職業技術學院專門建了大型實訓車間。學生學完理論課,就可以在不同工區直接進行實操訓練。

馬鞍山職業技術學院教導處副主任 楊懿:情境化的教學,把企業的真實任務帶進來,也使得學生能夠很快進入教學情境當中,進入他學習的主題。

面向智能網聯汽車等新興產業的發展需求,學校還新設了工業互聯網、數字化設計與制造技術等9個新專業,今年的就業率達到了98%。而在安徽全省,也正在面向新興產業的發展,加快推動技能人才與新興產業的雙向奔赴。

安徽省人力資源和社會保障廳就業處處長 唐曉峰:通過大力培養高技能人才,搭建精準對接平臺,來實現供需精準匹配,今年以來,全省就通過產業來創造帶動了就業崗位150萬個。

02

帶著職稱去就業

增強畢業生競爭力

在安徽,不僅是職業院校面向市場需求,轉變人才培養模式,一些普通本科院校也開始了積極的探索,試點為在校畢業生搭建職稱評定體系。在校生怎么評職稱?對他們的就業有什么幫助?

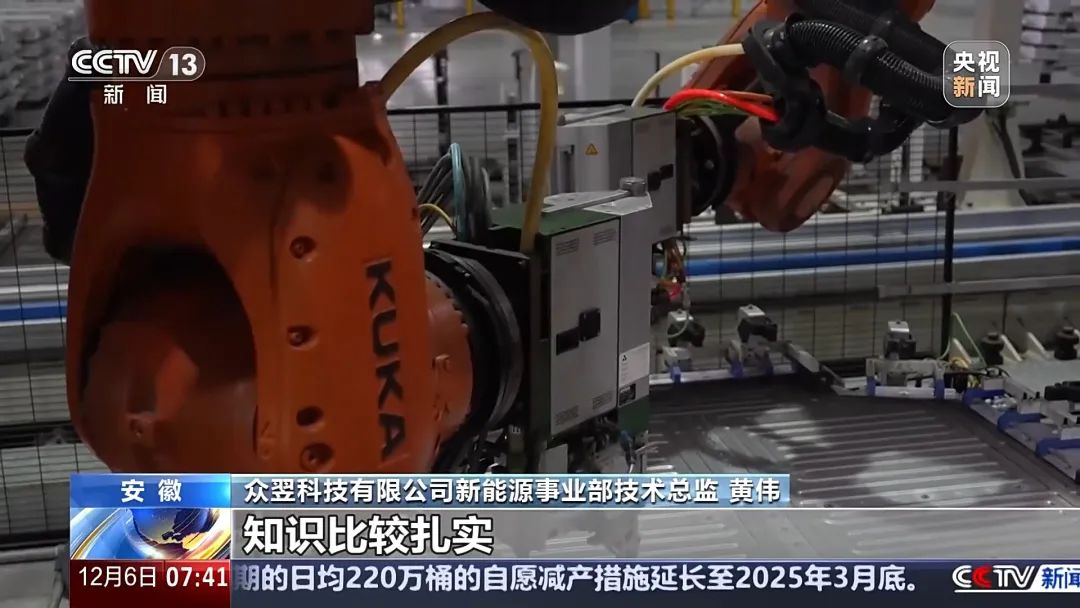

在一家生產新能源電池的企業里,記者認識了這個名叫王騰的小伙子。上大學時,他學的是機器人工程專業,臨近畢業時被推薦到這家工廠實習,最后留廠就業,目前已經成為一名工藝工程師。

眾翌科技有限公司新能源事業部技術總監 黃偉:尤其是在焊接這邊和自動化集成這塊,知識比較扎實吧,相對來說到企業來,上手還是比較快的。

王騰告訴記者,到企業后能很快上手,和他在校就取得了工程師職稱不無關系。作為試點,他所在的學校建立了“工程師學院”,探索在校畢業生專業技術資格的職稱評審,評定級別包括技術員、助理工程師、工程師等,畢業實習的實操成績成為獲評的重要條件。

眾翌科技有限公司工藝工程師王騰:我的論文是在實習期間完成的,然后學校和公司兩個地方,同時各給我安排了一個導師。公司還給我安排了一些相關的像技術操作崗、程序編寫等多崗位輪訓。

在校期間,王騰獲得了兩項發明專利,多次在技能大賽獲獎,實習期間又被評為“優秀實習生”。畢業時,他從1000多名參評者中脫穎而出,獲評工程師職稱,接到多家公司拋來的“橄欖枝”。

調研中,記者了解到,試點也并非一帆風順。因為在校生參加工程師職稱評審,最重要的一項標準就是要到企業實訓8個月。剛開始,一些企業對提供批量實習崗位,也存在一些顧慮。

東科半導體人力資源部經理 熊丹丹:這些學生進入企業的同時,我們就要安排我們的工程師去帶教這些學生。同時我們還要撥一定的崗位出來,所以在一定程度上其實是影響了我們企業的工作效率。

怎么才能打消企業的顧慮呢?人社部門牽頭,成立了工作專班,通過幾番溝通,讓企業了解改革的最終目的是在為企業培養、輸送人才。同時還出臺了相關激勵政策。

安徽省馬鞍山市人力資源和社會保障局局長 李懷東:比如說,對于企業和高校建立這樣大學生實訓和實習基地,這樣的企業,市里給予最高50萬元的一個資金補助,來調動企業參與改革的積極性。

目前,安徽已在3所高等院校建立“工程師學院”,展開在校畢業生專業技術資格職稱評定。目前已有1478人獲得專業技術資格,成為擁有學歷、學位、專業技術職稱“三證”的應屆畢業生,工程師學院的畢業生平均就業率同比其他畢業生高了近11個百分點。

03

“三公里”就業圈

精準匹配實現家門口就業

供需適配,才能促進更有質量更充分的就業。在調研中記者了解到,近年來,安徽通過打造“三公里”就業圈,公共服務平臺持續下沉,著力破解“有人沒活兒干、有活兒沒人干”的結構性矛盾。

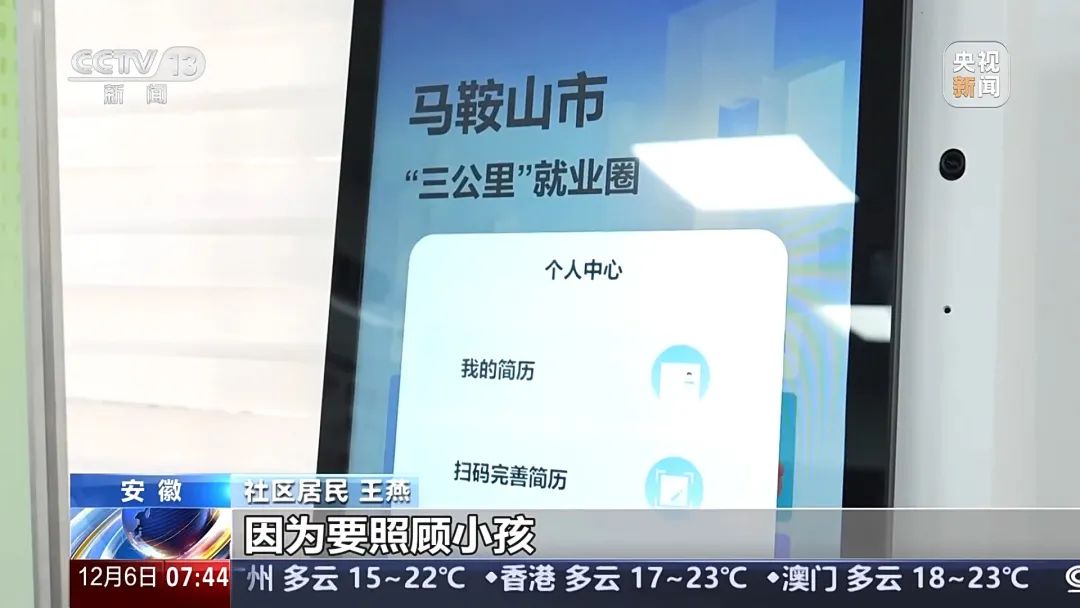

當記者來到馬鞍山西苑社區的黨群服務中心,正碰上社區居民王燕在這個大數據平臺登記求職信息。

安徽馬鞍山市西苑社區居民 王燕:因為要照顧小孩,我想找一家離家比較近的工作。

記者在現場看到,王燕輸入身份信息后,點擊屏幕,就能填寫簡歷、薪資要求、求職意向等。同時,也可以通過系統查閱、瀏覽到招聘企業的詳細信息。

記者:這個簡歷交完以后,他那邊能很快看到嗎?

安徽馬鞍山市西苑社區居民 王燕:對,你投過去以后他很快就能看到,然后在很短的時間內他就會通知你。接到電話到他們單位直接進行面試就可以了。

工作人員告訴記者,西苑社區常住人口有7800多人,求職需求旺盛。其中還不乏大齡等就業困難群體。而另一方面,周邊分布的中小微企業由于信息不暢通,也存在招工難題。而類似這樣“人找崗”“崗找人”的矛盾,在不少社區都普遍存在。今年以來,安徽在全省范圍內打造“三公里”就業圈,以大數據的方式把就業服務下沉到社區。

安徽省人力資源和社會保障廳就業處處長 唐曉峰:通過線上觸手可及而且一鍵觸達,這樣真正實現勞動者在家門口就業,小微企業在家門口招工。

王婷是一家空氣能熱水器公司的系統調試員。她告訴記者,不久前,她想換一份離家近的工作,于是就在“三公里”就業圈服務平臺登記注冊,沒想到,很快就收到了回復。

佧諾科技有限公司電器操作員 王婷:大概一個小時都不到,公司就跟我聯系了,然后就約我面試。

目前,安徽已經在2900多個社區上線“三公里”就業圈大數據平臺,吸納10多萬家市場經營主體入駐。今年以來,已經有11.18萬人實現了在家門口就業。

(總臺記者 王琰 陳鈺潔 李紅剛 陳志猛 潘健)